Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

- Учреждение епархии и ее история до октября 1917 г.

- Епархия в октябре 1917 г.- 1-й половине 80-х гг. XX в.

- Епархия в середине 80-х гг. XX в.- 2021 г.

- Единоверие

- Духовное образование и просвещение

- Церковноприходские школы

- Епархиальное братство Пресвятой Богородицы

- Общество распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви

- Церковная благотворительность и социальное служение

- Святыни

- Крестные ходы

- Архиереи

- Монастыри в границах епархии к 12 марта 2013 г.

- Архитектура

- Деревянное зодчество

- Динамика храмостроительства в границах епархии и храморазрушение советского времени

- Церковное возрождение и новое храмостроительство

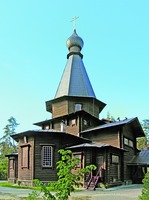

- Современные деревянные храмы, проекты воссозданий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ И ЛАДОЖСКАЯ ЕПАРХИЯ

При ЕУ работают отделы: религиозного образования и катехизации, по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, по делам молодежи, по церковной благотворительности и социальному служению, миссионерский, протокольный, филиал Отдела внешних церковных связей, по взаимоотношениям Церкви и общества, по взаимодействию со спортивными орг-циями, по тюремному служению, по взаимодействию с казачеством, информационный, финансовый, хозяйственный; действуют Комиссия по канонизации святых, Комиссия по архитектурно-художественным вопросам, Комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Епархиальная попечительская комиссия (для духовенства), Издательский совет, Совет по культуре, Коллегия епархиальных отделов С.-Петербургской епархии, Сектор коммуникаций, Паломническая служба, координационный паломнический центр С.-Петербургской епархии и Епархиальная паломническая гостиница, Музей истории С.-Петербургской епархии, Епархиальный магазин церковной утвари, Духовно-просветительский центр.

Учреждение епархии и ее история до октября 1917 г.

До 1715 г. территория С.-П. и Л. е. (в границах к 12 марта 2013) в основном входила в состав Новгородской епархии (см. Новгородская и Старорусская епархия). В кон. XVI - нач. XVII в. на территории Корельского у. Водской пятины Новгородской земли (вост. часть Карельского перешейка и Сев. Приладожье) и Ореховского у. (юг Карельского перешейка, Приневье и часть юж. побережья Финского зал.) существовала выделенная из состава Новгородской епархии Корельская и Орешская епархия с центром в Кореле (в 1611-1918 и 1940-1948 Кексгольм, в 1918-1940 Кякисалми, с 1948 Приозерск, районный центр Ленинградской обл.). В 1583-1595 и с 1617 г. до нач. XVIII в. зап. часть совр. Ленинградской обл. принадлежала Швеции; правосл. население на этой территории в церковном отношении входило в юрисдикцию Новгородской епархии (в к-рой в 1685-1690 действовало Корельское викариатство). В период швед. господства среди финно-угорского и рус. населения насаждалось лютеранство.

В 1702-1704 гг., в ходе Северной войны (1700-1721), у шведов была отвоевана Ингерманландия (Ижорская земля), к-рая в церковном отношении была подчинена Новгородской епархии. С 1708 г. по настоянию царя Петра I Алексеевича (с 1721 император) непосредственное руководство церковной жизнью в Ингерманландии было поручено настоятелю Хутынского мон-ря архим. Феодосию (Яновскому), к-рый был назначен администратором церковных дел. Ряд дел (спорных, об основании и освящении церквей и др.) архим. Феодосий должен был пересылать для принятия решения Новгородскому митр. Иову. В 1712 г. архим. Феодосий назначен настоятелем с.-петербургского Александро-Невского мон-ря (обитель официально основана в 1713, с 1797 Александро-Невская лавра).

Вследствие конфликта архим. Феодосия с митр. Иовом последний в 1715 г. передал С.-Петербург и прилегавшие земли вдовствовавшей Патриаршей кафедре. Местоблюститель Патриаршего престола Рязанский митр. Стефан (Яворский) не вмешивался в управление с.-петербургской церковной областью. Он лишь освящал антиминсы и присылал священников, к-рых определял к церквам архим. Феодосий. После кончины Новгородского митр. Иова (3 февр. 1716) Новгородской епархией управлял викарный Корельский еп. Аарон (Еропкин), также не вмешивавшийся в управление столичной церковной областью. В янв. 1721 г. архим. Феодосий (Яновский) был хиротонисан во епископа Новгородского с возведением в сан архиепископа, к его ведению относились и все церковные дела С.-Петербурга с прилегающими землями. 25 янв. того же года были изданы манифест об учреждении в С.-Петербурге Духовной коллегии (Святейшего Правительствующего Синода) и ее Регламент (Устав) (ПСЗ. Т. 6. № 3718. С. 314-346). В состав Синодальной области вошли С.-Петербург, Ямбургский и Копорский уезды, Выборг, Шлиссельбург, строящиеся Кронштадт, Царское село (с 1808 Царское Село), Петергоф, Стрельна и с. Красное (ныне г. Красное Село). Кексгольм, Валаамский мон-рь и Коневский в честь Рождества Пресвятой Богородицы мужской монастырь остались в Новгородской епархии, Гдов и Нарва относились к Псковской епархии. В 1721-1727 гг. в составе Синодальной обл. существовала Тиунская палата или контора, к-рая наблюдала за поведением духовенства и мирян, занималась розыском и преданием суду старообрядцев, собирала пошлины и штрафы. Более важные дела рассматривал непосредственно Синод. Рукополагал священников и освящал храмы иноепархиальный чередный архиерей (вызывавшийся в С.-Петербург на год для прохождения богослужебной и проповеднической «чреды»). Указом от 19 авг. 1727 г. Тиунская контора заменена Тиунской избой во главе с наместником-архиереем. Однако после переезда в том же году Синода в Москву в С.-Петербурге оставлена Синодальная контора под управлением чередного архиерея; Тиунская изба упразднена 13 дек. 1727 г. Духовными делами Синодальной обл. непосредственно управляли сменявшие друг друга заказчики («как в прочих епархиях в десятинах закащики учреждены» (Покровский. 1913. С. 323)). Указом от 18 марта 1731 г. Синод заменил должность заказчика коллегиальным органом - Духовным правлением. Синодальная обл. разделялась на 5 округов: С.-Петербург с уездными церквами, находившийся в непосредственном ведении Духовного правления, и 4 заказа - Кронштадтский, Выборгский, Шлиссельбургский и Ямбургский.

22 авг. 1731 г. имп. Анна Иоанновна объявила членам Синода, Новгородскому архиеп. Феофану (Прокоповичу) и Сарскому (Крутицкому) архиеп. Леониду (Петровскому), о том, «чтобы в Петербурге учинить настоящего архиерея» (цит. по: Там же. С. 331). Однако решение этого вопроса было отложено.

С.-Петербургская епархия учреждена указом имп. Елизаветы Петровны от 1 сент. 1742 г. Ее возглавил еп. С.-Петербургский и Шлиссельбургский (указом повелевалось «писаться ему Санкт-Петербургским и Шлютельбургским») Никодим (Сребницкий), к-рый должен был жить в Александро-Невском мон-ре и быть его архимандритом (ПСПиР. Т. 1. С. 196. № 171). 19 нояб. того же года императрица повелела С.-Петербургской архиепископии иметь 4-ю степень (после Киевской, Новгородской и Московской епархий) (Там же. С. 252. № 242). Статус кафедрального получил Петропавловский собор в Санкт-Петербурге. В кон. сент. 1742 г. Духовное правление было закрыто, его сменила Домовая архиерейская контора (Домовая его преосвященства канцелярия), вместо к-рой в 1744 г. учреждена духовная консистория.

В новообразованную епархию вошла территория С.-Петербургской пров. (С.-Петербург, Кронштадт, Шлиссельбург, Ямбург, Копорье) и Выборгской пров. с населением более 127 тыс. чел. и 116 церквами (в т. ч. 21 домовая). Также в подчинении С.-Петербургской епархии находился Либелицкий погост в швед. владениях (близ Куопио, ныне Финляндия).

В течение 1764 г. в С.-Петербургскую епархию переданы города Нов. Ладога и Кексгольм с окрестностями (из Новгородской епархии), а также Ревель, Нарва и Ивангород (из Псковской епархии). С этого времени архиереи стали титуловаться С.-Петербургскими и Ревельскими. В том же году С.-Петербургская епархия была причислена к 1-му классу. В дек. 1767 г., после смерти первенствующего члена Синода Новгородского митр. Димитрия (Сеченова), на заседаниях Синода стал председательствовать С.-Петербургский архиепископ.

1 янв. 1775 г. С.-Петербургскому архиеп. Гавриилу (Петрову; с 1783 митрополит) было поручено управлять и Новгородской епархией; он стал титуловаться Новгородским и С.-Петербургским. В 80-х гг. XVIII в. в С.-Петербургскую губ. и епархию включены Гдовский и Лужский уезды. К кон. 1796 г. в епархию входили С.-Петербургская, Эстляндская и Выборгская губернии.

16 окт. 1799 г. митр. Гавриил был освобожден от управления С.-Петербургской епархией (оставлен митрополитом Новгородским и Олонецким); одновременно архиепископом С.-Петербургским, Эстляндским и Выборгским назначен Амвросий (Подобедов). 19 дек. 1800 г. в ведение столичного архиерея передана Новгородская епархия; архиеп. Амвросию (с 10 марта 1801 митрополит) усвоен титул «Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Выборгский». С 4 дек. 1803 г. архиерей именовался митрополитом Новгородским, С.-Петербургским, Эстляндским и Финляндским. 26 марта 1818 г. епархия была вновь разделена: митр. Амвросию усвоен титул «Новгородский и Олонецкий», архиеп. Михаил (Десницкий) занял столичную кафедру с возведением в сан митрополита и с усвоением титула «Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский». 21 мая того же года митр. Амвросий скончался, 25 июня епархии были объединены, митр. Михаил стал титуловаться Новгородским, С.-Петербургским, Эстляндским и Финляндским. 4 нояб. 1848 г. в связи с болезнью столичного митр. Антония (Рафальского) на Новгородскую кафедру с возведением в сан митрополита назначен архиеп. Никанор (Клементьевский), ему было вверено временное управление С.-Петербургской епархией. 16 нояб. 1848 г. митр. Антоний скончался, 20 нояб. владыка Никанор был назначен митрополитом Новгородским, С.-Петербургским, Эстляндским и Финляндским. По завершении строительства Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге (1858) в него из Петропавловского собора была перенесена архиерейская кафедра. В 1865 г. территория Эстляндской губ. была присоединена к Рижской и Митавской епархии (см. Рижская и Латвийская епархия), столичный архиерей с 24 июня того же года стал титуловаться Новгородским, С.-Петербургским и Финляндским; действовавшее с 1817 г. Ревельское викариатство было переименовано в Ладожское викариатство. В 1892 г. С.-Петербургскую и Новгородскую епархии было решено разделить: 18 окт. на столичную кафедру с возведением в сан митрополита назначен архиеп. Палладий (Писарев-Раев), к-рому был усвоен титул «Санкт-Петербургский и Ладожский»; 21 нояб. архиепископом Новгородским и Старорусским определен Феогност (Лебедев). 24 окт. того же года Выборгское викариатство было преобразовано в Выборгскую и Финляндскую епархию (см. Финляндская и Выборгская епархия), к-рой отошла территория Великого княжества Финляндского (в т. ч. совр. Выборгский и Приозерский районы Ленинградской обл. и часть Курортного р-на С.-Петербурга). Епархия, территория к-рой совпала с границами С.-Петербургской губ., стала именоваться С.-Петербургской и Ладожской.

В 1858-1876 гг. в С.-Петербурге издавался еженедельный ж. «Духовная беседа» (до № 20 за 1862 г.- при СПбДС). В 1895-1917 гг. офиц. изданием С.-Петербургской епархии были «Известия по Санкт-Петербургской епархии». В нач. XX в. ряд миссионерских периодических и непериодических изданий выпускала типография «Колокол» (Невский проспект, 127); издателем и редактором многих из них был известный миссионер и публицист В. М. Скворцов (1859-1932).

21 нояб. 1865 г. в С.-Петербурге торжественно открылось Православное миссионерское общество (первоначальное название - «Миссионерское общество для содействия распространению христианства между язычниками»). Об-во приняла под свое покровительство имп. Мария Александровна, 1-м председателем его Совета стал Ладожский еп. свт. Герасим (Добросердов); среди вошедших в 1-й состав Совета были один из главных инициаторов создания об-ва - архим. Владимир (Петров; впосл. архиепископ), наместник Александро-Невской лавры архим. Герман (Осецкий; впосл. епископ), кн. Н. С. Голицын; секретарем Совета избран экстраординарный проф. СПбДА И. Т. Осинин. В авг. 1868 г. вследствие конфликта между Советом общества (с 1866 состоял из светских лиц, председатель - кн. Голицын) и сотрудниками Алтайской духовной миссии (с 24 нояб. 1865 ее возглавлял архим. Владимир (Петров)) императрица через обер-прокурора Синода гр. Д. А. Толстого объявила обществу, что его «главное управление» должно быть перенесено в Москву «под председательство» известного миссионера Московского митр. свт. Иннокентия (Вениаминова). В апр. 1869 г. имп. Александр II Николаевич распорядился упразднить Совет общества. Новый устав общества составил митр. свт. Иннокентий (устав утвержден императором 21 нояб. 1869). 25 янв. 1870 г. в Москве состоялось открытие общества по новому уставу, согласно к-рому председателями об-ва и его Совета должны были быть Московские митрополиты. В С.-Петербурге с 1888 г. действовал епархиальный комитет Православного миссионерского об-ва (в том же году его членом стал свящ. сщмч. Философ Орнатский (с 1898 протоиерей)).

В 1882 г. по инициативе бывш. эстляндского губернатора М. Н. Галкина-Враского (1832-1916) для поддержки правосл. приходов и церковных школ в Прибалтике создано Прибалтийское правосл. братство во имя Христа Спасителя и Покрова Божией Матери. Галкин-Враской стал председателем находившегося в С.-Петербурге Совета братства, в прибалтийских губерниях в 1907 г. действовали 10 отд-ний братства. С кон. XIX в. при Андреевском соборе Кронштадта действовал эст. приход, к-рый с 1888 г. возглавлял свящ. Адам Симо. В 1897 г. к этому приходу рукоположен его сын, свящ. сщмч. Николай Симо (с 1919 протоиерей). В 1902 г. он стал настоятелем кронштадтской Крестовоздвиженской ц., устроенной для эстонцев в здании бывшей англикан. церкви. В 90-х гг. XIX в. свящ. Павел Кульбуш (с 1905 протоиерей, впосл. еп. сщмч. Платон (Кульбуш)) стал настоятелем эстонского прихода при Воскресенской ц. в М. Коломне в С.-Петербурге, устроил в столице 1-ю церковноприходскую школу для эстонцев, которой заведовал. Среди устроителей эст. храмов в епархии был прот. прав. Иоанн Кронштадтский (Сергиев). 29 нояб. 1898 г. в С.-Петербурге открылось эст. братство во имя сщмч. Исидора Юрьевского. Его основал свящ. П. Кульбуш; 1-м председателем стал Ямбургский еп. Вениамин (Муратовский), товарищем председателя - прот. сщмч. Философ Орнатский. Братство занималось правосл. просвещением проживавших в столице эстонцев и поддерживало их приход. В 1900 г. создано русско-эст. благочиние, которое возглавил свящ. П. Кульбуш. В 1904 г. в надвратной Скорбященской ц. Александро-Невской лавры открыт латыш. приход. В 1907 г. благодаря усилиям прот. П. Кульбуша и поддержке прот. прав. Иоанна завершилось возведение комплекса зданий Исидоровской ц. с 3-этажным братским домом. К 1917 г. в русско-эст. благочинии Петроградской епархии было 7 приходов, в т. ч. финский (при ц. во имя вмц. Ирины в с. Волгово (ныне Волосовского р-на)) и латышский.

В противовес революционной пропаганде было создано «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» с утвержденным 15 февр. 1904 г. уставом (см. в ст. Гапон Г. А.). В нач. янв. 1905 г. в городе вспыхнула всеобщая забастовка, было решено обратиться с петицией к царю. Шествию рабочих к Зимнему дворцу 9 янв. 1905 г. была придана видимость крестного хода - расстрелянная у Нарвских ворот колонна шла с крестом, хоругвями, иконами.

В епархии в XIX - сер. XX в. существовали викариатства: Ревельское, Выборгское, Гдовское, Кронштадтское, Нарвское, Ладожское, Ямбургское (с 1922 Кингисеппское), Лужское, Охтенское, Петергофское, Детскосельское, Шлиссельбургское, Колпинское, Копорское, Лодейнопольское. После начала первой мировой войны С.-Петербург 18 авг. 1914 г. был переименован в Петроград, 19 авг. епархия стала именоваться Петроградской и Ладожской.

После Февральской революции 1917 г. Петроградский митр. Питирим (Окнов), к-рого обвиняли в связах с Г. Е. Распутиным, под давлением новых властей выразил готовность уйти на покой, синодальное определение о его увольнении последовало 6 марта. Временное управление епархией было вверено Гдовскому еп. сщмч. Вениамину (Казанскому). 23 мая - 2 июня 1917 г. в здании Исидоровского епархиального жен. уч-ща проходил епархиальный собор, делегаты которого 24 мая в Казанском соборе избрали на Петроградскую кафедру еп. сщмч. Вениамина. На следующий день Синод утвердил его архиепископом Петроградским и Ладожским.

28 мая 1917 г. совершилось единственное в истории епархии событие - интронизация на Петроградскую кафедру архиеп. сщмч. Вениамина, избранного свободным голосованием клира и мирян. Владыка служил литургию в Троицком соборе лавры. У св. ворот его ожидали крестные ходы из Казанского собора (во главе с еп. Нарвским Геннадием (Туберозовым)) и др. церквей. Грандиозная процессия сопровождала архипастыря к Казанскому собору, с колоннады которого он прочитал молитву при вступлении избранного епископа в град. Затем шествие направилось в кафедральный Исаакиевский собор. После молебна митрофорные протоиереи сщмч. Философ Орнатский и Сергий Соллертинский ввели архиепископа в алтарь и трижды «посаждали» его на горнее место.

В нач. июля вооруженные отряды большевиков спровоцировали панику и братоубийство. 4 июля, вскоре после того, как ежегодный крестный ход с архиеп. сщмч. Вениамином во главе отбыл из Спасо-Сенновской ц., на Сенной пл. раздались пулеметные выстрелы. Вечером при беспорядочной стрельбе на Литейном проспекте были убитые и раненые возле Сергиевского собора, где шло всенощное бдение накануне храмового дня. Верные Временному правительству войска подавили июльское выступление. По благословению Синода и архиеп. Петроградского и Гдовского сщмч. Вениамина чин погребения казаков, убитых «при увещевании анархистов», был совершён 15 июля в Исаакиевском соборе. Местом их погребения стал внутренний двор Александро-Невской лавры, где раньше никого не хоронили.

Синодальным определением от 14-17 июня титул столичного архиерея был изменен на «Петроградский и Гдовский». 13 авг. архиеп. Вениамин был возведен в сан митрополита, 14 авг. это определение Синода утвердило Временное правительство. В авг.-нояб. 1917 г. сщмч. Вениамин неоднократно приезжал в Петроград из Москвы с заседаний Поместного Собора. В октябрьский приезд митрополит служил в Казанском соборе на престольный праздник. Казаки, верные Временному правительству, решили совершить в тот день (21 окт.) крестный ход «в конном строю» по Невскому проспекту, но правительство сочло его «несвоевременным». За службой в соборе митрополит проповедовал о «грозном, невиданном моменте распада и разложения, переживаемого родиной». Крестный ход продолжился до Исаакиевского собора. Со ступеней собора прот. сщмч. Философ Орнатский произнес слово об истории чудотворной Казанской иконы, тесно связанной с историей многострадальной Руси.

8 авг. 1917 г. в здании Исидоровского епархиального жен. уч-ща состоялись выборы делегатов на Поместный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. От духовенства епархии на Собор были делегированы митрофорные протоиереи Павел Лахостский и Петр Миртов.

Епархиальное управление и консистория

Канцелярия и резиденция митрополитов находились в Митрополичьем корпусе Александро-Невской лавры (набережная р. Монастырки, дом 1) - выдающемся памятнике елизаветинского барокко. По проекту, разработанному П.-А. Трезини в 40-50-х гг. XVIII в., здание было сооружено (с изменениями) в 1756-1764 гг. архитекторами И. Л. Росси, М. Мелентьевым и М. Д. Расторгуевым. В 1774 г. завершилось строительство угловых башен; в 1861-1864 гг. был надстроен 2-й этаж юж. флигеля, устроена крестовая Успенская ц. (архитекторы А. М. Горностаев, Г. И. Карпов). В 1896-1897 гг. произведена надстройка 2-го этажа сев. флигеля с трапезной Покровской ц. (архит. Л. П. Андреев). 18 апр. 2000 г. митр. Владимир (Котляров) подписал акт об окончательной передаче зданий лавры епархии (процесс передачи начался в 1996). Епархиальное управление размещается ныне в исторических помещениях (крестовая и трапезная церкви не возобновлены).

Уставами 1841 и 1883 гг. была регламентирована деятельность духовной консистории - органа «исполнительной власти» при архиерее, к-рым утверждались консисторские журналы и протоколы. С 1744 г. она занималась вопросами назначений на церковные должности, церковного суда, управления мон-рями и храмами епархии, а также архиерейским домом, надзором за благолепием церквей, ведением церковных книг (исповедных, метрических и др.), за церковным хозяйством, подготовкой и хранением документов, делами о расторжении браков и смене вероисповедания. Консистория включала 2 присутствия: «столы», ведавшие определенными делами, и канцелярию во главе с секретарем, к-рого утверждал митрополит по предложению обер-прокурора Синода. Члены консистории назначались указами Синода. В соответствии с постановлением Поместного Собора 1917-1918 гг. духовные консистории сменились епархиальными советами.

С.-Петербургская духовная консистория размещалась в Феодоровском корпусе лавры (1725-1730, архит. Т. Швертфегер; 1741-1751, архит. П.-А. Трезини). В нач. 40-х гг. XIX в. предполагалось расширить старый корпус новым сооружением, но в 1844 г. было принято решение о возведении нового здания с сохранением прежде спроектированного фасада на участке по совр. адресу: Невский проспект, д. 178, принадлежащем лавре. По настоянию главноуправляющего путями сообщений и публичными зданиями П. А. Клейнмихеля фасаду был придан «лучший вид», и 10 авг. 1844 г. высочайше утвержден проект, вероятно составленный архит.-худож. Н. А. Никитиным. Новое, 2-этажное здание строилось в 1845-1847 гг. под наблюдением епархиального архит. К. И. Брандта в сдержанных эклектических формах. Оно включило канцелярию и приемную, казнохранилище, квартиры смотрителя и секретаря, арестантскую, а также архив, к-рый по ходатайству архивариуса А. Грибовского был расширен к 1861 г. Брандтом. В 1932 г. здание между бывшими домом лавры и епархиальным жен. уч-щем надстроено и полностью перестроено в формах «сталинского классицизма».

С XVIII по нач. XIX в. в Гдове, Нов. Ладоге, Тихвине, Ямбурге и нек-рых др. городах существовали духовные правления. После 1840 г. их сменили благочиннические округа, в состав к-рых входило 10-30 приходов. К кон. XIX - нач. XX в. в С.-Петербурге было 8 благочиннических округов (в С.-Петербургском у.- 3, в Ямбургском у.- 2, в Гдовском у.- 3, в Царскосельском у.- 3, в Новоладожском у.- 4, в Лужском у.- 3), а также единоверческий, эстонский округа, одно или неск. благочиний мон-рей епархии (так, благочинными мон-рей были свт. Игнатий (Брянчанинов) и архим. Игнатий (Малышев)). Благочинные, обычно протоиереи, институт к-рых был учрежден в 1735 г., назначались митрополитом и осуществляли задачу адм. надзора за нравственностью духовенства, состоянием церковного имущества, хозяйства, книг согласно инструкциям 1775, 1857 и 1892 гг. и Уставу духовных консисторий и отчитывались перед митрополитом и духовным правлением (с 1744 - перед консисторией).

К епархиальным учреждениям относились духовно-цензурный комитет, комитет Православного миссионерского об-ва, епархиальный свечной завод (после реквизиции на рубеже 1920 и 1921 гг.- фитильно-свечной завод «Красное пламя»), Александро-Мариинский дом призрения заштатного и сиротствующего духовенства (1898-1899, архит. Н. Н. Никонов; совр. адрес: ул. Черняховского, 6), Александро-Невский дом призрения бедных духовного звания (1863-1869, архит. Карпов; Невский проспект, 174), дом призрения вдов и сирот придворного духовенства (1887-1889, архит. Н. В. Дмитриев; совр. адрес: проспект Чернышевского, 1; перестроен), эмеритальная касса духовенства (учреждена в 1881), епархиальные попечительства и др. Церковноприходские школы, школы грамоты находились в ведении епархиального братства во имя Пресв. Богородицы, связанного с епархиальным Училищным советом.

Делопроизводство С.-Петербургской духовной консистории представлено фондом 19 в ЦГИА СПб, насчитывающим 73 818 ед. хр. с 1720 до 1919 г. (в т. ч. относящихся к учреждениям - предшественникам консистории) и фондом Петроградского епархиального совета (1918-1920, 1446 дел). Оно включает метрические, приходно-расходные книги, клировые ведомости, акты осмотра, описи, дела о постройке, об освящении и о благоустройстве церквей, о духовенстве, духовных учебных заведениях, переходе из Православия и в православное исповедание, бракоразводные, дисциплинарные дела; значительное число дел утрачено. В том же архивохранилище представлены также фрагментарно уцелевшие фонды отдельных благочиний и приходских округов, духовных правлений, мон-рей и церквей. Материалы по епархии представлены также в синодальных фондах РГИА (Ф. 796, 797, 799, 801, 802, 804-806 и др.).

Епархия в октябре 1917 г.- 1-й половине 80-х гг. XX в.

После прихода к власти большевиков начались гонения на Церковь, выражавшиеся в репрессиях против духовенства и прихожан, а также в закрытии храмов (первоначально домовых и военного ведомства), мон-рей, церковных учебных заведений. Первомучеником рус. духовенства при советской власти стал прот. сщмч. Иоанн Кочуров. 30 окт. 1917 г. он участвовал в крестном ходе по улицам Царского Села с чтением молитв о прекращении междоусобной брани, а на следующий день был убит занявшими город красногвардейцами. 11 янв. собрание духовенства епархии под председательством митр. сщмч. Вениамина выразило протест против антицерковных действий властей. 13 янв. 1918 г. в Александро-Невскую лавру вторгся вооруженный отряд моряков якобы для получения сведений о свободных помещениях; 19 янв. вторжение повторилось уже с целью реквизиции митрополичьих покоев, был убит прот. сщмч. Петр Скипетров. Произошло столкновение с верующими, которые смогли отстоять лавру. Узнав, что нападавшие, побросав оружие, рассеялись, управляющий делами СНК В. Д. Бонч-Бруевич просил управляющего лаврой еп. сщмч. Прокопия (Титова) успокоить народ и дал разрешение на проведение крестного хода. Еще до второго нападения на лавру пастырско-мирянское собрание постановило совершить в лавру 21 янв. крестные ходы из всех городских церквей. К началу молебна под открытым небом на площади перед лаврой собралось не менее 200 тыс. чел. Протодиакон зачитал патриаршее послание от 19 янв. с обличением безумцев, творящих кровавые расправы. Молебен об умиротворении и спасении «Богохранимой державы Российской» и о защите Церкви совершил митрополит с сонмом духовенства; пел весь народ. От лавры крестный ход двинулся к Казанскому собору. Совершив перед собором краткий молебен, митр. сщмч. Вениамин произнес речь, начав ее словами: «Христос воскрес!»

1-11 июля 1918 г. в Петрограде в здании Исидоровского епархиального жен. уч-ща состоялось 1-е епархиальное собрание, на котором был избран епархиальный совет.

В 1917 г. по благословению митр. сщмч. Вениамина образовано братство приходских советов (председатель правления - прот. Николай Рудинский; в 1-й пол. 1918 собрания проходили в помещении Исидоровского училища). Позднее возникли трудовое Александро-Невское братство для выделки свечей (1918, бывш. свечной завод), Александро-Невское братство (1919, при лавре) и братство св. Софии (возникло в 1918 по инициативе А. В. Карташёва, с 1920 при Петроградском богословском институте). В 1920 г. учрежден общебратский союз.

В авг. были закрыты все небольшевистские газеты, публиковавшие в т. ч. церковную хронику; в сент. был официально провозглашен «красный террор». Среди его жертв - убитые в 1918-1919 гг. настоятель Александрова Свирского мон-ря архим. Евгений (Трофимов), Ивангородские священномученики прот. Димитрий Чистосердов и свящ. Александр Волков и мн. др. клирики и миряне.

Организованная властями кощунственная кампания по вскрытию мощей началась осенью 1918 г. с осквернения красноармейцами мощей прп. Александра Свирского в Александрове Свирском мон-ре (в указанное время относился к Олонецкой епархии). В мае 1920 г. в Александро-Невской лавре вскрыли мощи блгв. кн. Александра, раку опечатали.

5 окт. 1920 г. по распоряжению гражданской власти епархиальный совет был закрыт, как «незаконно действующий». При подавлении Кронштадтского восстания (28 февр.- 17 марта 1921) расстреляны неск. священников, в т. ч. прот. сщмч. Григорий Поспелов.

После начала голода 1921-1922 гг. митр. сщмч. Вениамин в июле 1921 г. организовал в епархии сбор пожертвований в помощь голодавшим (подробнее см. в разд. «Церковная благотворительность и социальное служение»). 6 марта он передал представителям гос. губ. комиссии ЦК Помгола при ВЦИК свое послание от 5 марта, в к-ром указывал, что, жертвуя святыни, «Церковь должна иметь уверенность: 1) что все другие средства и способы помощи голодающим исчерпаны, 2) что пожертвованные святыни будут употреблены исключительно на помощь голодающим и 3) что на пожертвование их будет дано благословение и разрешение Высшей Церковной Власти». В заявлении в губисполком от 12 марта архиерей подробнее разъяснял возможности «канонического разрешения вопроса об обращении церковных священных ценностей на помощь голодающим» при условии предоставления Церкви самостоятельной организации благотворительной деятельности. Изъятие же священных предметов до исчерпания др. доступных возможностей помочь голодающим архиерей расценивал как тяжкий грех. Митр. сщмч. Вениамин указывал, что в случае отказа властей принять условия Церкви и проведения изъятия церковных ценностей без согласия правящего архиерея он будет вынужден обратиться к верующим, осудив такое изъятие как святотатство, за участие в к-ром миряне подлежат отлучению от Церкви, а священнослужители - извержению из сана. Условия митрополита не были приняты во внимание, в сер. марта началась конфискация всех церковных ценностей, включая священные сосуды. В Петрограде имели место выступления верующих против ограбления Церкви. 12 мая повторно вскрыты мощи блгв. кн. Александра Невского, серебряная рака князя была изъята и вывезена в Эрмитаж, мощи поместили на хранение в алтаре Троицкого собора (в том же году они были конфискованы и переданы в Музей атеизма). В этих условиях власти инспирировали раскол Церкви. В сер. мая 1922 г. в Москве было организовано обновленческое (см. Обновленчество) Высшее церковное управление (ВЦУ), в к-рое вошли петроградские клирики - прот. А. И. Введенский, священники В. Д. Красницкий и Е. Х. Белков. 28 мая Петроградский архиерей выпустил послание к пастве, в котором отлучил их от церковного общения впредь до покаяния. 1 июня 1922 г. митрополит был арестован. 10 июня - 5 июля состоялся Петроградский процесс 1922 г. над представителями духовенства и мирян во главе с Петроградским архиереем. В ночь на 13 авг. были расстреляны митр. сщмч. Вениамин, архим. прмч. Сергий (Шеин), проф. мч. Юрий Новицкий и бывший юрисконсульт лавры мч. Иоанн Ковшаров. Остальные осужденные в кон. 1923 г. были досрочно освобождены.

В 1922-1944 гг. одновременно с канонической существовала обновленческая Ленинградская (до 1924 Петроградская) епархия. Ее возглавляли: «архиепископ» Николай Соболев (9 июля 1922 - 2 янв. 1923), «митрополит» Артемий (Ильинский; 2 янв.- 12 дек. 1923; до апр. 1923 в. у. в сане епископа Лужского, до лета 1923 в сане епископа Петроградского и Лужского, до нояб. 1923 в сане «архиепископа»), «архиепископ» Ладожский Николай Соболев (12 дек. 1923 - 8 янв. 1924, в. у.), «митрополит» Вениамин (Муратовский; 8 янв. 1924 - 10 мая 1927), «митрополит» Серафим (Руженцев; 10 мая 1927 - 5 сент. 1934), «митрополит» Николай Платонов (5 сент. 1934 - янв. 1938 (снял сан)), «епископ» Ладожский Сергий Румянцев (в. у. с 18 апр. 1943, снят с регистрации в нач. 1944).

В 1925-1938 гг. существовала обновленческая Ленинградская митрополия (до 1928 Северо-Западная), в состав к-рой входили Ленинградская (1925-1938), Архангельская (1925-1929), Боровичская (1929-1934), Вологодская (1925-1935), Новгородская (1925-1936), Карельская (1925-1938), Псковская (1925-1935), Усть-Сысольская (1927-1929) и Череповецкая (1925-1937) обновленческие епархии.

После ареста митр. сщмч. Вениамина во временное управление епархией 29 мая 1922 г. вступил Ямбургский еп. Алексий (Симанский; впосл. патриарх Московский и всея Руси Алексий I (Симанский)). Под давлением властей и ВЦУ он снял с Введенского, Красницкого и Белкова отлучение, наложенное на них митр. сщмч. Вениамином. 24 июня в Петроград из Москвы в качестве уполномоченного ВЦУ прибыл Красницкий, к-рый потребовал от еп. Алексия «немедленно вступить в обязанности председателя» обновленческого Петроградского ЕУ, которое «должно действовать строго по указанию» ВЦУ (СПб. епархия в XX в. 2000. С. 104). В тот же день еп. Алексий подал в ВЦУ прошение об отпуске, заявив о сложении с себя полномочий по управлению епархией, и, не дожидаясь ответа, покинул епархию (Сурков. 2012. С. 116). Постановлением ВЦУ от 1 июля он был уволен от управления епархией.

В авг. 1922 г., во время пребывания патриарха Московского и всея России свт. Тихона (Беллавина) под арестом, вернувшийся в Петроград еп. Алексий (Симанский) и Петергофский еп. Николай (Ярушевич) организовали «Петроградскую автокефалию», не признавшую власти ВЦУ. Еп. Алексий был арестован 24 сент. 1922 г., а еп. Николай - 9 февр. 1923 г., после чего «автокефальные приходы» остались без епископского окормления. К сент. 1923 г. в Петрограде из 123 храмов лишь 8 были «тихоновскими». 29 сент. 1923 г. во временное управление Петроградской епархией вступил Лужский еп. Мануил (Лемешевский), к-рый до своего ареста в февр. 1924 г. смог воссоединить с Патриаршей Церковью 83 прихода, Александро-Невскую лавру и санкт-петербургский Новодевичий в честь Воскресения Христова женский монастырь. 15 окт. 1923 г. на похоронах протопр. А. А. Дернова ок. 150 священнослужителей участвовали в погребальном шествии от Троицкой ц. на Стремянной ул. до Смоленского кладбища. После ареста еп. Мануила до дек. 1925 г. епархией управлял Епископский совет во главе с Кронштадтским еп. Венедиктом (Плотниковым). В Совет также входили Шлиссельбургский еп. сщмч. Григорий (Лебедев), Колпинский еп. Серафим (Протопопов), Ладожский еп. Иннокентий (Тихонов) и Сестрорецкий еп. Николай (Клементьев). В дек. 1925 г. Епископский совет прекратил существование в связи с арестами его членов (кроме еп. сщмч. Григория).

Кафедра канонических Петроградских (Ленинградских) архиереев в 1923-1927 гг. располагалась в Воскресения Христова соборе (Спас на Крови), в 1928-1938 гг.- в Троице-Измайловском соборе, в 1938-1941 гг.- в Князь-Владимирском соборе.

С янв. 1924 г. епархия стала называться Ленинградской и Гдовской. В 1927 г. в ее состав из Новгородской и Олонецкой епархий были переданы земли совр. Тихвинского р-на, части совр. Тосненского, Лужского, Киришского, Волховского, Лодейнопольского, Подпорожского и Бокситогорского районов. В 1944 г. в состав Новгородской епархии включена юж. часть бывш. Лужского у., а в состав Псковской епархии - юж. часть бывш. Гдовского у. С.-Петербургской губ.

Опубликование «Декларации» 1927 г. заместителя патриаршего местоблюстителя митр. Сергия (Страгородского) и Временного Патриаршего Свящ. Синода привело к возникновению движения несогласных с этим документом. Это движение получило название иосифлянства, по имени Ленинградского митр. сщмч. Иосифа (Петровых). Ленинградская епархия являлась центром этого движения, к его лидерам приезжали иосифляне из др. регионов страны. После выпуска «Декларации» гос. власти допустили легализацию деятельности Патриаршей Церкви. В 1927-1935 гг. действовал Временный Ленинградский епархиальный совет (располагался при ц. в честь Ватопедской Афонской иконы Божией Матери игуменского корпуса Новодевичьего мон-ря; там же в 1928-1937 находилась резиденция митрополитов Ленинградских сщмч. Серафима (Чичагова) и Алексия (Симанского)). В 1933 г. в ходе паспортизации митр. сщмч. Серафиму в числе многих др. священнослужителей было отказано в выдаче паспорта с ленинградской пропиской, отсутствие которого стало поводом к фактической высылке архиерея и др. не имевших паспортов священнослужителей из города; митрополит был уволен на покой, расстрелян в 1937 г.

После принятия 8 апр. 1929 г. постановления ВЦИК и СНК СССР «О религиозных объединениях» в ходе кампании против монастырских сельскохозяйственных коммун и артелей в епархии были закрыты мн. обители. В нач. 30-х гг. прошли массовые аресты монашествующих (наибольшее число арестов произведено в ночь на 18 февр. 1932). После закрытия в 1932 г. Воскресения Господня мужского монастыря (Макариева пуст.) под Любанью и официального подтверждения 10 окт. 1933 г. того, что Александро-Невская лавра «существует уже не как монастырь, а как приход», в Ленинградской епархии не осталось монашеских обителей.

В числе арестованных в дек. 1933 - янв. 1934 г. по групповому делу (157 чел.) был еп. Валериан (Рудич; арестован в Тихвине 1 янв. 1934). В ходе репрессий после убийства С. М. Кирова (1 дек. 1934), в марте-апр. 1935 г., из Ленинграда выселяли «чуждое население», в т. ч. представителей духовенства (т. н. Кировский поток). К 15 апр. 1935 г. из 429 священнослужителей Патриаршей и обновленческой юрисдикций Ленинграда и пригородов были высланы 198 чел., в т. ч. 170 священнослужителей Патриаршей Церкви (из 334) и 28 обновленческих (СПб. епархия в XX в. 2000. С. 221). В числе высланных - Лужский еп. Амвросий (Либин).

В 1927-1937 гг. в границах Ленинграда того времени было закрыто не менее 30 «тихоновских» храмов. Действующими к весне 1937 г. оставались 23 храма с 77 штатными иереями (не считая еп. Тихона (Тихомирова), числившегося настоятелем Князь-Владимирского собора) и диаконами, из к-рых во время Большого террора было расстреляно 46 чел. Отсутствие «служителей культа» привело к закрытию 17 из этих храмов (одного - в 1937, 15 - в 1938 и одного храма - в 1939), 18-й храм (на Красненьком кладбище) весной 1941 г. сгорел. Из 4 архиереев, возглавлявших Петроградскую (Ленинградскую) епархию между 1918 и 1938 гг., были расстреляны 3, из их 17 викариев - 11 чел.

К 1941 г. из исторических приходских храмов Ленинграда действовали только 3 (2 собора у Патриаршей Церкви и 1 - у обновленцев). Остальные (более 30) власти успели закрыть, а многие (Сергиевский, Троице-Петровский, Введенский соборы, церкви: Введенская на Петроградской стороне, Знаменская Входоиерусалимская, Воскресенская Мало-Коломенская, Покровско-Коломенская, Рождества Христова в Песках, Спасо-Бочаринская и мн. др.) - и снести. Характерно, что на главных действующих кладбищах города верующим были оставлены не центральные (общественные) церкви, а самые малые, построенные на частные средства как семейные усыпальницы - Никольская ц. купцов Никоновых на Большеохтинском кладбище и во имя прав. Иова купцов Крюковых - на Волковом. В 1941-1999 гг. кафедральным собором канонической Церкви был Николая Чудотворца святителя и Богоявления Морской собор.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны, 26 июня 1941 г., Ленинградский митр. Алексий (Симанский) обратился к верующим с посланием, в котором призывал встать на защиту Родины. Когда в сент. 1941 г. Ленинград с частью вост. Приладожья оказался в блокаде, в нем действовало 10 храмов: 6 патриарших, 3 обновленческих и иосифлянский. Принадлежавший канонической Церкви Князь-Владимирский храм в Усть-Ижоре, богослужения в котором совершались еще летом 1941 г., к кон. года был закрыт. Во время блокады Ленинграда митр. Алексий находился в городе. В 1-ю блокадную зиму почти во всех действовавших храмах продолжались богослужения. В 1942 г. 2 обновленческих храма (на Серафимовском кладбище и на ст. Лисий Нос (с 1950 в черте города)) остались без священников и перешли под омофор митр. Алексия (Симанского). 11 окт. 1943 г. митр. Алексию и 11 священнослужителям (включая 2 обновленцев) вручили медали «За оборону Ленинграда». В нояб. того же года с Патриаршей Церковью воссоединилась последняя ленинградская иосифлянская община - Троицкий храм в Лесном.

На рубеже 1941 и 1942 гг. скончались настоятель принадлежавшего обновленцам Преображенского собора протопресвитер Алексий Абакумов (с марта 1938 по дек. 1941 в. у. обновленческими приходами Ленинградской обл.) и 2 протоиерея; клир сократился до иерея и диакона. 3 марта 1943 г. при соборе был зарегистрирован 2-й священник, Сергий Румянцев (1903-1977). Сын ключаря (с июня 1942 - настоятеля кафедрального собора города «патриаршей ориентации»), он был 18 апр. 1943 г. «хиротонисан» в Москве в обновленческого «епископа» Ладожского, управляющего «Ленинградской православно-обновленческой епархией». Впервые с 1937 г. обновленцы Ленинграда встречали Пасху (25 апр. 1943) с архиерейским служением. К осени 1943 г. клир собора состоял уже из 3 иереев и диакона. Согласно сводке УНКГБ, духовенство и прихожане собора утверждали, что «мы, обновленцы, к тихоновцам не пойдем» и что Архиерейской Собор Русской Православной Церкви 8 сентября 1943 г., прошедший «без всякой подготовки, с молниеносной быстротой», не имеет для них никакого значения. Но уже 9 янв. 1944 г. митр. Алексий принял общину Преображенского собора в каноническое общение. «Епископ» Сергий оказался за штатом и летом того же года принес покаяние, признав, что «здание обновленчества оказалось построенным на песке». Воссоединенный с РПЦ как мирянин 24 июля 1944 г. новым управляющим Ленинградской епархией архиеп. Григорием (Чуковым), он был 30 сент. 1944 г. рукоположен во иерея и с дек. 1945 по март 1973 г. служил настоятелем Преображенского собора (с 1946 в сане протоиерея).

Во время Великой Отечественной войны на оккупированной неприятелем территории региона возрождалась церковная жизнь. На занятой немцами части Ленинградской епархии действовали священнослужители Псковской миссии. В Сланцевском, Кингисеппском, Волосовском, Красногвардейском (с 1944 Гатчинский), Тосненском, Лужском районах верующие отремонтировали и подготовили для проведения богослужений ок. 100 храмов. Приходы на территории Кингисеппского и Волосовского районов окормлял Нарвский архиеп. Павел (Дмитровский), подчиненный экзарху Латвии и Эстонии митр. Сергию (Воскресенскому). В пос. Вырица Гатчинского р-на с 1942 г. действовали Успенская жен. община и Богоявленский муж. мон-рь. В Вырице весь период оккупации жил прп. Серафим Вырицкий (Муравьёв). Север и северо-восток епархии (совр. Подпорожский, Лодейнопольский, Выборгский и Приозерский районы) были заняты фин. войсками, здесь также открылись храмы.

После освобождения оккупированных территорий от неприятеля большинство клириков продолжали служить на территории епархии; немногие из представителей духовенства ушли с нем. войсками (в прифронтовой зоне эвакуация была принудительной) Нек-рые клирики подверглись репрессиям по обвинениям в сотрудничестве с оккупационными властями и с руководством Псковской миссии. Были ликвидированы открытые при участии миссии монашеские обители. В 1944-1946 гг. в юго-зап. районах области закрыто более 60% церквей, возрожденных в условиях нем. оккупации. В Ленинграде, включая Лисий Нос и Парголово, после ликвидации расколов и открытия 2 приходов общее их число достигло 12 (не считая домовой церкви Духовной академии). Позднее в состав Ленинграда из области перешло еще 2 прихода. До 1957 г. количество ленинградских приходов (14) было неизменным. В вост. районах области было открыто всего 6 храмов; в местностях, освобожденных от финской оккупации, верующим возвратили 2 храма.

26 мая 1944 г. Саратовский архиеп. Григорий (Чуков) был назначен на Псковскую кафедру, тогда же ему было поручено временное управление Ленинградской, Новгородской и Боровичской епархиями. С 28 авг. 1944 по 29 июня 1947 г. он также временно управлял Олонецкой епархией (см. ст. Петрозаводская и Карельская епархия). 7 сент. 1945 г. архиеп. Григорий назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским. В 1949-1990 гг. Ленинградские архиереи управляли Олонецкой епархией.

В кон. 40-х - нач. 50-х гг. XX в. из Ленинграда и области власти высылали ранее репрессированных священнослужителей, в частности, под предлогом того, что город и регион относились к режимным пограничным местностям.

В 1950-1955 гг. существовало Таллинское викариатство Ленинградской епархии, к-рое возглавлял еп. Роман (Танг). 11 нояб. 1954 г. Ленинградский митр. Григорий был освобожден от управления Псковской епархией. 22 нояб. 1956 г. Синод по представлению Ленинградского митр. Елевферия (Воронцова) постановил выделить Новгородскую епархию в самостоятельную и с 1 янв. 1957 г. освободить митр. Елевферия от управления ею; с этого времени последний титуловался Ленинградским и Ладожским.

В 1957 г. освящен возвращенный Церкви Троицкий собор Александро-Невской лавры, его настоятелем стал Лужский еп. Алексий (Коноплёв). В 1959 г. в епархии действовали 56 приходов, из них 15 - в Ленинграде. Кроме того, действовали Иоанно-Богословская ц. при Ленинградских духовных школах и Александро-Невская ц. при Митрополичьем доме (обе - домовые). Четыре прихода (в Парголове, Гатчине, Нов. Ладоге и дер. Городец Лужского р-на) имели по 2 храма.

С ужесточением гос. антирелиг. политики в кон. 50-х гг. XX в. (см. в ст. Хрущёв Н. С.) начался процесс закрытия часовен и сноса нек-рых из них. В 1958-1959 гг. сняты с регистрации все заштатные клирики, имевшие право служить (более 20 чел.). Власти поощряли отречение клириков от Церкви. Так, в 1958 г. о снятии сана объявил свящ. Павел Дарманский, в 1959 г. от Церкви отрекся профессор ЛДА А. А. Осипов. Были разрушены недействовавшие Успенская ц. (собор) на Сенной пл. в Ленинграде (1961) и собор бывш. Троице-Сергиевой пуст. (1962). С дек. 1960 г. массово закрывали церкви. В частности, в 1961 г. в Ленинграде закрыт кладбищенский Александро-Невский деревянный храм в пригороде Шувалово (ныне в черте города; стоящий рядом Спасо-Парголовский храм продолжал действовать), в нояб. 1962 г. закрыта часовня на могиле блж. Ксении Петербургской, приписанная к Смоленской ц. на Васильевском о-ве. Священнослужители подвергались преследованиям. Так, в 1958 г. по обвинению в антисоветской агитации осужден свящ. Борис Кирьянов (1924-2006).

В ходе хрущёвской антицерковной кампании в Ленинградской обл. были ликвидированы 11 сельских приходов; приходский храм в пос. Суйда Гатчинского р-на сожжен 4 нояб. 1964 г. В приходах Ленинграда, число к-рых уменьшить не удалось, летом 1961 г., в преддверии Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 18 июля 1961 года, по решениям церковных советов (минуя Ленинградского митр. Гурия (Егорова)) было проведено массовое сокращение клира. В Троицком соборе бывш. Александро-Невской лавры были уволены 2 священника из 5 и 1 диакон из 3. В этой связи прихожане собора даже обратились за защитой «душевных чувств тысяч верующих людей» к Хрущёву.

Определенный 9 окт. 1963 г. на Ленинградскую кафедру митр. Никодим (Ротов) смог обеспечить замещение вакансий на приходах, чтобы предотвратить их закрытие. В результате процесс закрытия храмов приостановился, в Ленинграде в период хрущёвского наступления на Церковь количество приходов не изменилось (15; единственный случай среди городов СССР с числом приходов больше 10). В 1966 г. в Ленинграде разрушена Троицкая ц. (бывш. храм Об-ва распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви). В том же году под предлогом расширения проспекта Непокорённых была закрыта и затем снесена Троицкая ц. в Лесном. Митр. Никодим добился в качестве компенсации возвращения верующим Александро-Невской ц. на Шуваловском кладбище, в к-рую перевели причт Троицкой ц. и перенесли ее убранство и утварь. Архиерею удалось сохранить от закрытия Ленинградские духовные школы.

3 авг. 1963 г. викарный Лужский еп. Никон (Фомичёв) был переведен на Рижскую кафедру, после чего в Ленинградской епархии более 2 лет не было викариев. Митр. Никодим (Ротов) добился возобновления в окт. 1965 г. Тихвинского вик-ства. Определением Синода от 25 июля 1979 г. образован филиал Отдела внешних церковных сношений (ныне Отдел внешних церковных связей) при Ленинградской епархии. С 7 окт. 1967 по 20 июля 1990 г. Ленинградские архиереи также управляли Новгородской епархией и титуловались Ленинградскими и Новгородскими. В 1976-1984 гг. Выборгским викарием был еп. Кирилл (Гундяев; ныне Патриарх Московский и всея Руси), ректор Ленинградских духовных школ.

Епархия в середине 80-х гг. XX в.- 2021 г.

С сер. 80-х гг. XX в. отношение гос-ва к Церкви начало смягчаться. В 1985 г. верующим вернули часовню на могиле блж. Ксении на Васильевском о-ве (освящена в авг. 1987). Полномасштабное возрождение церковной жизни началось в кон. 80-х гг. XX в., в период управления епархией Ленинградским и Новгородским митр. Алексием (Ридигером; впосл. патриарх Московский и всея Руси Алексий II (Ридигер)). При нем 14-15 июня 1988 г. в Ленинграде прошло празднование 1000-летия Крещения Руси, была прославлена блж. Ксения Петербургская, в 1989 г. в Троицкий собор Александро-Невской лавры возвращены мощи блгв. кн. Александра Невского. Начали открываться церкви (к 1 сент. 1990 в епархии имелось 70 приходов, в 2 из них (в Киришах и в Лодейном Поле) велось строительство храмов (СПбЕВ. 1990. № 1/2. С. 19-24)). В 1989 г. епархии передан особняк Е. А. Криличевской на Каменном о-ве, где разместилась митрополичья резиденция и была устроена домовая Тихвинская ц. В 1990 г. состоялось прославление прот. прав. Иоанна Кронштадтского, в 1992 г.- митр. сщмч. Вениамина (Казанского), в 2000 г. канонизирован прп. Серафим Вырицкий. В 1998 г. из музея кафедры нормальной анатомии Военно-медицинской академии Церкви переданы мощи прп. Александра Свирского. В 2004 г. из США в тихвинский Большой в честь Успения Пресвятой Богородицы мужской монастырь возвращена Тихвинская икона Божией Матери, вывезенная во время Великой Отечественной войны из СССР.

С 1990 г. по благословению митр. Иоанна (Снычёва) начал издаваться ж. «С.-Петербургские епархиальные ведомости» (выходил до 2009). С 2000 г. в качестве официального издания епархии выходит ежемесячный ж. «Вода живая. Санкт-Петербургский церковный вестник» (до 2005 - «Церковный вестник», до 2007 - «Санкт-Петербургский церковный вестник», с 2007 имеет совр. название). С 2000 г. вещает епархиальное радио «Град Петров». С 2012 г. на местном телевидении выходит духовно-просветительная программа «Слово».

25 сент. 1991 г. в связи с возвращением городу исторического названия епархия была переименована в С.-Петербургскую и Ладожскую. Иоанновский мон-рь, возрожденный в 1989 г. в качестве подворья Пюхтицкого в честь Успения Пресвятой Богородицы ставропигиального женского монастыря, 25 дек. 1991 г. получил статус ставропигиального (см. санкт-петербургский во имя преподобного Иоанна Рильского (ставропигиальный) женский монастырь). С 31 дек. 1999 г. кафедральным собором С.-П. и Л. е. является Казанский собор в С.-Петербурге.

В 2006 г. в С.-П. и Л. е. возобновлено Петергофское вик-ство; Петергофские викарии являются ректорами СПбДАиС. В 2009 г. после долгого перерыва замещено Выборгское вик-ство. В том же году торжественно отмечалось 100-летие со дня преставления прот. прав. Иоанна Кронштадтского.

К нач. 2009 г. в епархии действовали 524 приходских и приписных храма и 198 часовен (в т. ч. в С.-Петербурге 247 храмов и 99 часовен), 14 мон-рей, 5 скитов, 19 монастырских подворий.

16 марта 2012 г. в пределах Лодейнопольского и Подпорожского благочиний было возобновлено Лодейнопольское викариатство. Решением Синода от 12 марта 2013 г. от С.-П. и Л. е. были отделены Гатчинская и Лужская епархия, Выборгская и Приозерская епархия, Тихвинская и Лодейнопольская епархия. Они были включены в состав образованной в тот же день С.-Петербургской митрополии. В связи с учреждением Выборгской епархии Выборгский викарный архиерей переименован в Кронштадтского. В 2013-2019 гг. существовало Царскосельское викариатство С.-П. и Л. е., к-рое возглавлял еп. Маркелл (Ветров; 1952-2019). С 19 марта 2014 г. С.-П. и Л. е. возглавляет митр. Варсонофий (Судаков), он же является главой С.-Петербургской митрополии.

18 апр. 2015 г. состоялся 1-й Пасхальный фестиваль для подследственных и заключенных в СИЗО № 1 «Кресты». В июне того же года праздновалось 25-летие прославления в лике святых прот. прав. Иоанна Кронштадтского, в С.-Петербурге, Кронштадте и с. Сура Пинежского р-на Архангельской обл. (родина святого) проходили международные торжества «Благодарная Россия - Великому Пастырю». 2-6 июня 2015 г. в пределах епархии пребывала десница вмч. Георгия Победоносца. В 2015 г. отмечалось 1000-летие преставления равноап. кн. Владимира. Главные торжества прошли 26-28 июля в Князь-Владимирском соборе. 21-25 нояб. 2015 г. в епархии пребывал ковчег с частицей мощей равноап. кн. Владимира.

25 янв. 2016 г. епархии передан собор в честь Воскресения Христова бывш. санкт-петербургского Воскресенского Смольного Новодевичьего женского монастыря - главный храм учебных заведений С.-Петербурга. В том же году отмечалось 150-летие прп. Серафима Вырицкого; главные торжества прошли 10 апр. в Александро-Невской лавре. 15-18 сент. в лавре и Воскресенском Новодевичьем мон-ре пребывали ковчег с мощами прп. Силуана Афонского и чудотворная икона Господа Иисуса Христа, с к-рой связано чудо явления Христа прп. Силуану.

В 2016 г. образован Новоладожский благочиннический округ С.-П. и Л. е. (его центральный храм - собор в честь Рождества Пресв. Богородицы в г. Нов. Ладога), объединяющий храмы г. Нов. Ладога, с. Ст. Ладога Волховского р-на, нек-рые храмы того же района и восстановленную из руин ц. в честь Тихвинской иконы Божией Матери в с. Путилове Кировского р-на (1784-1787, архит. Е. Т. Соколов); др. храмы Волховского р-на входят в Волховский благочиннический окр. Тихвинской епархии, а храмы Кировского р-на - в Шлиссельбургский благочиннический окр. той же епархии. К концу того же года в С.-П. и Л. е. насчитывалось 4 мон-ря (2 мужских и 2 женских) и 247 зарегистрированных приходов (5 находились в стадии оформления регистрации).

В 2017 г. реализовывался медиапроект «Твой святой», посвященный самым известным и почитаемым святым С.-Петербургской митрополии. 5 февр. того же года епархии передан Сампсониевский собор. 1-23 апр. в этом соборе пребывали святыни со Св. Горы Афон. 5-11 мая десница кнг. прмц. Елисаветы Феодоровны находилась в Александро-Невской лавре и в Феодоровском соборе на Миргородской ул. 13-28 июля в Александро-Невской лавре верующие могли поклониться мощам свт. Николая Чудотворца, принесенным в ковчеге из г. Бари (Италия). 28 июля 2017 г. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) открыл Музей истории С.-Петербургской епархии (располагается в Митрополичьем корпусе Александро-Невской лавры). 28 окт. открыт 1-й в России памятник правосл. братствам на Левашовском мемориальном кладбище 10-27 нояб. мощи мц. Татианы из Псково-Печерского мон-ря находились в Спасо-Преображенском соборе. 5-8 дек. 2017 г. С.-Петербург посетил Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II.

26-28 июля 2018 г. в Князь-Владимирском соборе прошли главные торжества, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Руси. В том же году состоялся народный конкурс-голосование, в ходе к-рого из 78 храмов епархии символом С.-Петербурга был выбран Исаакиевский собор. 12-13 мая Патриарх Кирилл совершил малое освящение храма Всех святых, в земле Петербургской просиявших, в Левашове и великое освящение Троице-Измайловского собора, восстановленного после пожара 2006 г. 4-5 сент. с участием патриарха состоялись памятные мероприятия, посвященные 40-летию преставления митр. Никодима (Ротова). 8 сент. отмечалось 250-летие со дня возведения собора в честь Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской пл. 12-14 сент. 2018 г. в Воскресенском Новодевичьем мон-ре находилась для поклонения верующих десница свт. Спиридона Тримифунтского с о-ва Корфу.

В 2019 г. из Тихвинской епархии в С.-П. и Л. е. перечислены Успенский девичий мон-рь и Никольский муж. мон-рь (оба в с. Ст. Ладога Волховского р-на). В том же году исполнилось 70 лет со дня преставления прп. Серафима Вырицкого; главные торжества прошли 3 апр. в Казанском храме пос. Вырица, в Александро-Невской лавре и в ц. во имя прп. Серафима Вырицкого в Большом Гостином дворе. В 2019 г. картина Я. Йорданса «Оплакивание Христа» из Троицкого собора Александро-Невской лавры участвовала в выставках в Гос. Эрмитаже и в ГМИИ им. Пушкина. 31 мая Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения восстановленного Воскресенского собора Воскресенского Новодевичьего мон-ря. 6 июня освящен 1-й в С.-Петербурге отдельно стоящий храм во имя блж. Ксении Петербургской. 15 окт. состоялись памятные мероприятия, посвященные 90-летию митр. Никодима (Ротова), в к-рых принял участие Патриарх Кирилл. 30 окт.- 1 нояб. 2019 г. отмечалось 190-летие со дня рождения прот. прав. Иоанна Кронштадтского.

9-17 марта 2020 г. в Казанском кафедральном соборе пребывала частица мощей св. Иоанна Предтечи из иерусалимского Иоанно-Предтеченского мон-ря. К кон. 2020 г. в епархии возводились 24 храма. (Сведения по истории Православия на территории С.-Петербурга и Ленинградской обл. до 2015 см. также в подразделе «Русская Православная Церковь» разд. «Религия» статьи «Ленинградская область» (ПЭ. 2015. Т. 40. С. 417-419).)

Единоверие

Среди работных людей, к-рых переселяли в С.-Петербург на строительство города и флота, было немало старообрядцев, преимущественно беспоповцев. В 1752 г. им разрешили создавать кладбища, 1-е возникло на М. Охте. Зарождению единоверия в С.-Петербурге много содействовал, в т. ч. своими печатными трудами, протоиерей соседнего Большеохтинского прихода Андрей Журавлёв, бывш. старообрядец-федосеевец, присоединившийся к Православной Церкви. Первая в столице единоверческая церковь, Никольская, была освящена 29 июня 1799 г. в доме купца И. И. Милова (переоборудована из его домашней моленной). Имп. Павел I Петрович разрешил ей иметь «крест и звон». В 1803 г. тот же купец приобрел у Большеохтинского прихода участок земли под единоверческое кладбище. Впосл. на нем появились 3 храма (2 каменных и деревянный), с 1853 г. имевшие собственный причт. Вторая единоверческая церковь С.-Петербурга, отдельно стоящая деревянная Сретенская, была освящена на Волковском единоверческом кладбище 27 янв. 1801 г., еще при жизни имп. Павла. Рядом с ней в 1813-1816 гг. построили просторную каменную Благовещенскую ц. (архит. А. И. Мельников). При храмах обоих единоверческих кладбищ имелись небольшие приходы.

К 20-м гг. XIX в. в столице было ок. тысячи единоверцев, к концу века - 3,3 тыс. (при населении на 1897 г. 1265 тыс. чел.). Их главным храмом стала ампирная Никольская ц. (1820-1838; архит. Мельников) на Грязной ул., получившей название Николаевская (ныне ул. Марата). Вскоре после освящения ее 1-го престола (1827) к ней был перемещен единоверческий священник из Черниговской епархии Тимофей Верховский (1799-1879). В 1845-1848 гг. он выезжал в эту епархию по распоряжению имп. Николая I Павловича для «устройства единоверия» в старообрядческих посадах. Его сын Иоанн (1818-1891) служил настоятелем Никольской Миловской ц. (построена в 1845-1852 рядом с домом купца Милова; в нее перенесли иконостас и утварь из 1-й единоверческой церкви города). Среди духовных детей священника был композитор М. А. Балакирев. В 1884 г. свящ. И. Верховский направил обращение к проходившему в Киеве собору архиереев южных и западных епархий с призывом отречься от «обрядонасилия» и с критикой многих современных церковных обычаев. Обращение не осталось без последствий - автору грозило заключение в одну из монастырских тюрем, но он эмигрировал и в 1885 г. был извергнут из сана. В эмиграции напечатал 3 тома сочинений.

В 1882-1893 гг. настоятелем Никольской ц. на Николаевской ул. был прот. Василий Нильский (1843-1895; служил в ней с 1870), в 1898-1906 гг.- младший сын прот. Тимофея Верховского Константин (с 1857 последовательно состоял при той же церкви в должностях псаломщика, диакона и священника). Своего расцвета приход достиг при настоятеле (с 22 нояб. 1907) прот. Симеоне Шлеёве (с 16 июня 1918 единоверческий еп. Охтенский сщмч. Симон (Шлеёв); см. ст. Охтенское викариатство). В 1907 г. им было основано первое в России светское среднее учебное заведение при правосл. храме - братское реальное уч-ще (приходское уч-ще существовало здесь с 1866). В 1908 г. состоялось открытие единоверческого братства, председателем его совета был избран А. А. Папков (1868-1920). К 1917 г. братство состояло под покровительством имп. мц. Александры Феодоровны. Для реального уч-ща, в к-ром в 1912 г. обучалось 318 чел., братство построило собственное здание (1911-1912; архит. И. И. Яковлев). В 1913 г. при братстве открыта жен. гимназия. Проходивший в янв. 1912 г. I Всероссийский съезд единоверцев начался в храме на Николаевской ул. с литургии и молебна и завершился панихидой по основателям и почившим деятелям единоверия. 9 марта 1913 г. в храме совершал литургию по древнему чину патриарх Антиохийский Григорий IV (Хаддад), ему сослужили архиеп. Волынский и Житомирский Антоний (Храповицкий) и еп. Гдовский сщмч. Вениамин (Казанский). Старостой храма в 10-х гг. XX в. был кн. А. А. Ухтомский (впосл. академик АН СССР), в 20-х гг. XX в. он оставался членом президиума приходского совета.

Единоверческие приходы С.-Петербурга составляли отдельный благочиннический округ. Приходы Николо-Миловской ц. и Волковского единоверческого кладбища содержали богадельни (у последнего она занимала 3-этажный дом с домовой церковью). Кроме того, купцы Тарасовы в 1850 г. основали за свой счет богадельню на Б. Охте, позднее к ней пристроили храм. 25 марта 1916 г. Благовещенская ц. на Волковском единоверческом кладбище праздновала свое 100-летие. Впервые в ней служил правящий архиерей - митр. Петроградский Питирим (Окнов). На молебен с крестным ходом вокруг храма кроме митрополита вышли 2 викарных епископа - Гдовский сщмч. Вениамин и Ямбургский Анастасий (Александров). Служба продолжалась 6 часов.

В С.-Петербургской (Петроградской) губ. имелось 5 единоверческих приходов, но 2 села Лужского у. впосл. отошли др. областям: Болотско - Солецкому р-ну Новгородской обл., Кубасово - Струго-Красненскому р-ну Псковской обл. В Новоладожском у. единоверческие приходы имелись в селах Бор, Немятово (ныне деревни Волховского р-на) и Петропавловское (ныне в черте Волхова). В нач. ХХ в. единоверческими приходами епархии последовательно заведовали епископы Гдовские сщмч. Кирилл (Смирнов) и сщмч. Вениамин (Казанский), Нарвский еп. Геннадий (Туберозов), Ямбургский еп. Анастасий (Александров).

В Тихвинском у., до 1927 г. входившем в Новгородскую губ., старообрядчество было широко распространено еще в кон. XVIII в. О жителях г. Тихвина писали, что они «все раскольники и в церковь не ходят» и что «весь почти уезд ослеплен расколом» (Челищев П. И. Путешествие по Северу России в 1791 г.: Дневник. СПб., 1886. С. 262-263). За полвека «раскол» сдал свои позиции, но все же именно в Тихвине по благословению Синода и распоряжению министра внутренних дел Д. Г. Бибикова устроили первую в Новгородской губ. единоверческую церковь. Прибывший из С.-Петербурга единоверческий священник освятил ее 13 июня 1854 г. в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Первая легальная служба по старому чину собрала «более 1,5 тысяч чуждавшихся нас братий из Новгородской, С.-Петербургской и Олонецкой губерний». В посл. четв. XIX в. на казенные средства в уезде выстроили еще 2 единоверческие церкви: в деревнях Никола (1880) и Селище (1899) (ныне обе в Бокситогорском р-не).

После принятия на Поместном Соборе Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Постановления о единоверии в Петрограде, в Никольской ц. на Николаевской ул., 31 мая 1918 г. прошли выборы кандидата на Охтенскую единоверческую кафедру. Большинство голосов получил прот. Симеон Шлеёв, принявший постриг с именем Симон. Никольская ц. стала кафедральным храмом первого в России единоверческого епископа; еп. Симон остался ее настоятелем. 26 мая 1919 г. церкви был присвоен статус соборной с правами уездных городских соборов. С 1920 г. до ареста 22 авг. 1930 г. настоятелем собора (с небольшим перерывом) служил прот. Алексий Шеляпин (расстрелян 4 окт. 1937). Третий священник Григорий Дрибинцев (1876-1943), избранный на эту вакансию в 1907 г. из настоятелей единоверческой Якубинской ц. Полоцкой епархии, в 1918 г. вернулся на прежнее место служения и стал благочинным единоверческих храмов независимой Латвии в сане протоиерея.

20 февр. 1924 г. Никольский собор поступил в ведение единоверческого еп. Керженского Павла (Волкова). В 1927 г., после издания митр. Сергием (Страгородским) и Временным Синодом при нем Декларации 1927 г., прихожане и клир Никольского собора вышли из подчинения митр. Сергию и перешли под омофор митр. Иосифа (Петровых). С кон. июля 1931 г. собор стоял опечатанным, окончательно закрыт в апр. 1932 г.

Все 3 храма на Большеохтинском единоверческом кладбище были закрыты в 1929 г.; в 1931 г. закрыли Благовещенскую ц. Волковского кладбища, тогда как деревянная Сретенская ц. на том же кладбище, переданная старообрядцам белокриницкого согласия (см. Белокриницкая иерархия), действовала до кон. 30-х гг. XX в. Николо-Миловская ц. (закрыта и снесена в 1932) в последние годы существования также находилась в пользовании «австрийских» старообрядцев. Здания всех единоверческих храмов города к нач. 40-х гг. XX в. были разобраны, кроме Никольского собора на ул. Марата, закрытого в 1932 г. и перестроенного в 1934 г. под музей Арктики и Антарктики.

Тихвинская ц. в Тихвине в 1897 г. сгорела, отстроена и освящена в 1902 г. во имя вмч. Пантелеимона. Она действовала до Большого террора, но в 20-30-х гг. XX в. уже как новообрядческая; ее последним настоятелем был игум. прмч. Арсений (Дмитриев). Петропавловская ц. в с. Петропавловском, обращенная в единоверческую в 1858 г., в 20-х гг. XX в. стала обновленческой; в 1934-1935 гг. в ней служил иером. Сергий (Ларин). Церкви в с. Немятове (самая старая в области, возведена в 1849) и в с. Бор (самая «молодая», построена в 1902) действовали как единоверческие до сер. 30-х гг. XX в. Первая из них к нач. ХХ в. имела более 700 прихожан, вдвое больше, чем петербургская Николо-Миловская ц. (все храмы утрачены, последней (в 2016) разобрана церковь в Немятово).

В июне 1944 г. прихожане немятовской церкви обратились к митр. Ленинградскому Алексию (Симанскому) с просьбой простить их за временное отступление от веры («отсталость от св. Христовой Единоверческой Церкви») и, «если это возможно», не отказать в благословении вновь молиться в родном храме, превращенном в склад. Также они просили вернуть на приход их прот. Николая Прокофьева (рукоположен к этой церкви в янв. 1928 еп. Керженским Павлом (Волковым)), находившегося в лагере. Прошение не принесло результатов; прот. Н. Прокофьев после освобождения не получил регистрации в Ленинградской обл. и в 1948 г. был назначен на новообрядческий приход в Новгородскую обл. Несмотря на расстояние, его давние прихожанки из Немятова старались поддерживать с ним связь. С их кончиной живая передача традиций единоверия в епархии оборвалась.

В февр. 1993 г. образованной при бывш. Никольской ц. единоверческой общине была передана одна из часовен при храме, в к-рой в наст. время совершаются богослужения, поскольку церковное здание не возвращено. С 1998 г. ее настоятель - прот. Петр Чубаров. С 1991 г. в пос. Павлово-на-Неве Кировского р-на, в 200 м от места, где находилась ц. в честь Тихвинской иконы Божией Матери (1803-1808), существует единоверческая община (настоятель - свящ. Сергий Чиж), имеющая деревянные храмы во имя прп. Сергия Радонежского (2006-2013), в честь Тихвинской иконы Божией Матери (1996-2000) и во имя священномучеников Симона (Шлеёва) и Андрея (Ухтомского) (2010-2011). С 2017 г. в С.-Петербурге при подворье Александрова Свирского мон-ря (при пещерном храме во имя прп. Александра Свирского) формируется единоверческая община во имя мц. Людмилы, кнг. Чешской (относится к юрисдикции Тихвинской епархии). В нояб. 2019 г. на базе прихода был зарегистрирован Северо-Западный центр древнерус. богослужебной традиции (руководитель - чтец А. М. Гнып). В день памяти мц. Людмилы, 29 сент. 2020 г., впервые за 100 лет в С.-Петербургской митрополии была отслужена архиерейская Божественная литургия древнерус. чином. Богослужение совершил еп. Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав (Дячина) в Преображенском соборе Александрова Свирского мон-ря. Все единоверческие общины немногочисленны по количеству прихожан.

Духовное образование и просвещение

В 1721 г. при Александро-Невском мон-ре Новгородский архиеп. Феодосий (Яновский) основал Славянскую школу. В том же году Псковский архиеп. Феофан (Прокопович) на собственные средства открыл в С.-Петербурге семинарию, прекратившую деятельность вскоре после смерти архиерея († 1736). В 1725 г. Славянская школа была преобразована в Александро-Невскую славяно-греко-латинскую семинарию, а в 1788 г.- в Александро-Невскую Главную семинарию. В 1797 г. Александро-Невский мон-рь получил статус лавры, а семинария была преобразована в Александро-Невскую ДА. Она была вновь преобразована по уставу духовных школ 1808 г., и 17 февр. 1809 г. торжественно открылась Санкт-Петербургская духовная академия (СПбДА); вскоре были открыты - С.-Петербургская ДС и Александро-Невское ДУ. В кон. 1918 г. Петроградская ДА из-за отсутствия финансирования прекратила существование.

После закрытия Петроградской ДС по инициативе ее бывш. преподавателя И. П. Щербова (1873-1925) и по благословению митр. сщмч. Вениамина (Казанского) с разрешения властей было открыто Богословско-пастырское уч-ще (лекции начались 17 окт. 1918). В связи с реквизицией здания семинарии митрополит предоставил уч-щу сев.-зап. башню лавры. Уч-ще готовило священно- и церковнослужителей, преподавателей Закона Божия. В 1920 г. открыт Петроградский богословский ин-т, в котором преподавали нек-рые профессора СПбДА; руководил ин-том прот. Николай Чуков (впосл. митр. Ленинградский и Новгородский Григорий), после чего уч-ще было реорганизовано и вошло в состав ин-та как подготовительная ступень. Богословский ин-т закрыт в мае 1923 г., уч-ще не работало с лета 1927 г. (подробнее о Петроградском богословском ин-те и о Богословско-пастырском уч-ще см. в ст. об ин-те: ПЭ. 2019. Т. 56. С. 264-272).

Система религ. образования, разработанная Щербовым, включала низшую ступень - богословские кружки (при приходских храмах, для детей и взрослых) и богословские курсы, к-рые предполагалось создать в каждом благочинническом округе. В нач. 20-х гг. XX в. в Петрограде действовали Василеостровские богословские курсы (на Киевском подворье), богословские курсы при Исидоровской русско-эстонской ц., богословско-благовестнические курсы при Введенской ц. на Петроградской стороне, пастырско-богословские курсы братства диаконов и псаломщиков, жен. миссионерско-благовестнические курсы и мн. др. «Руководство и наблюдение за богословскими курсами, веро- и нравоучительными и апологетическими лекциями и чтениями, внебогослужебными беседами, церковной проповедью» митр. сщмч. Вениамин резолюцией от 13 апр. 1921 г поручил еп. Ямбургскому Алексию (Симанскому). Обновленческий раскол способствовал ликвидации широкой сети духовного просвещения, однако к 1924 г. уцелели Пастырско-богословские курсы и Богословские курсы Центрального р-на Ленинграда (оба учебных заведения располагались при Исидоровской ц.). Последние в 1925 г. были преобразованы в Ленинградские высшие богословские курсы, к-рые работали до 1928 г. под рук. прот. Н. Чукова.

В 1924-1929 гг. действовал обновленческий Ленинградский высший богословский ин-т (ул. Халтурина (ныне Миллионная), 31). Институтской являлась Троицкая ц. на Стремянной ул. Курс обучения был рассчитан на 3 года, учеба происходила в вечернее время. В янв. 1928 г. состоялся 1-й выпуск (10 чел.). Ректорами ин-та были прот. Павел Раевский (1924-1927; в течение неск. месяцев 1927 в сане «епископа») и проф. Б. В. Титлинов (1927-1929). После закрытия ин-та его студентам было предложено перейти в обновленческую Московскую богословскую академию.

В 1945 г. при активном участии митр. Григория (Чукова) открылись Ленинградские пастырско-богословские курсы, в 1946 г.- Ленинградская ДА (ЛДА), а богословские курсы преобразовали в Ленинградскую ДС. В 1979 г. при ЛДА возникло регентское отд-ние. В 1988/89 уч. г. создан иконописный класс, в 1997 г. на его базе учреждено иконописное отд-ние. В 1998 г. приступил к работе Церковно-археологический музей. В 1990 г. начал выходить ж. «Вестник Ленинградской духовной академии», в 1991 г. он был переименован в «Христианское чтение». (Подробнее о СПбДА и СПбДС см. в ст. «Санкт-Петербургская духовная академия».)

Александро-Невское уездное ДУ образовано согласно реформе 1809 г. из 2 классов академии, по уровню образования оно соответствовало 3 младшим классам классических гимназий и до 1840 г., когда инспектор семинарии был одновременно ректором (смотрителем) уч-ща, фактически подчинялось С.-Петербургской ДС. С 1810 г. в епархии открылись еще 3 уездных духовных уч-ща: в С.-Петербурге (Петропавловское), Нов. Ладоге и Ямбурге (ныне Кингисепп). Число учащихся в Александро-Невском ДУ в 1813 г. составляло 29 чел., в 1817 г.- 17, в Петропавловском в те же годы соответственно учились 18 и 16 чел., в Новоладожском - 10 и 6 чел., в Ямбургском - 12 и 14 чел. (Белохвостиков Е. П. Тебе Единому жить: Свт. Иннокентий Пензенский и его эпоха. Пенза, 2019. Кн. 1. Ч. 1-2. С. 328). В сер. XIX в. Александро-Невское ДУ осталось единственным духовным уч-щем на всю епархию (с 1892 - на 2 епархии, т. к. в новоучрежденной Выборгской и Финляндской своих духовных школ не было).

В 1843-1851 гг. в Александро-Невском ДУ учился Н. Г. Помяловский, критически описавший эти годы в «Очерках бурсы» (ректором уч-ща являлся в то время «замечательный деятель по разнообразным должностям» протоиерей Казанского собора, а с 1848 г.- настоятель Спасо-Сенновской ц. Андрей Окунев (1794-1860)). Первоначально училище занимало флигель Феодоровского корпуса Александро-Невской лавры. В апр. 1854 - июне 1856 г., при смотрителе архим. Гурии (Карпове), для уч-ща по проекту Н. А. Сычёва было построено здание в стилистике безордерного классицизма (набережная Обводного канала, 9/13). В 1857-1858 гг. на 2-м этаже нового здания иждивением с.-петербургского 1-й гильдии купца П. И. Кудряшова, старосты Петропавловского собора, была устроена ц. во имя свт. Павла Исповедника, рассчитанная на 300 чел. После введения в 1867-1868 гг. нового устава при смотрителе уч-ща архим. Иннокентии (Немирове) вместо 3 классов с 2-годичным курсом образованы 4 класса с одногодичным курсом обучения в каждом. В 1868 г. построен 2-этажный жилой дом для учителей. Архитектором училища акад. И. Б. Слупским (1826-1891) в 1876 г. была устроена звонница на крыше здания, в 1877 г. церковь расширена, в 1882 г. в стиле неоренессанса выстроен корпус отделения для 50 малолетних воспитанников. В связи с увеличением числа воспитанников в 1893 г. предполагалась постройка нового здания, но только в 1908 г. благодаря попечению митр. Антония (Вадковского) на это были ассигнованы средства из доходов свечного завода (ок. 1/3 необходимой суммы (55 тыс. р.) пожертвовали более состоятельные приходы). Новое 3-этажное здание с железобетонными сводами в упрощенных формах неоклассицизма было построено в 1909-1910 гг. по проекту архитектора Синода и епархиального Училищного совета В. Н. Боброва (1864-1935). В нем разместились классы, актовый и гимнастический залы. Внутреннюю отделку выполнил подрядчик и церковный староста Андрей Седов. Церковь осталась в старом здании, остальные его помещения переоборудовали под общежитие на 400 чел. Освящение нового здания 16 авг. 1910 г. совершил заведующий уч-щем еп. Гдовский сщмч. Вениамин (Казанский) при участии архидиак. Авраамия (Чурилина). Определением Синода от 5-11 авг. 1910 г. при смотрителе проф. С. М. Зарине уч-ще получило наименование Александро-Невское Антониевское (ЦВед. 1910. № 35. С. 352) - в честь правящего архиерея митр. Антония, уч-щем заведовал один из викариев С.-Петербургской (с 1914 Петроградской) епархии (в т. ч. сщмч. Вениамин (Казанский)). До 1906 г. в Феофиловой пуст. (Лужский у., ныне дер. Феофилова Пустынь Стругокрасненского р-на Псковской обл.) существовала дача для учеников с Успенской ц. В 1877 г. первым по успехам уч-ще окончил К. И. Смирнов (впосл. митр. сщмч. Кирилл). В сане епископа Гдовского он возглавил 5-6 нояб. 1908 г. юбилейные торжества по случаю 50-летия освящения училищной церкви, проходившие при участии приглашенного из Москвы протодиак. Константина Розова. Смотрителем уч-ща с 1896 по 1904 г. был иеромонах (с 1901 архимандрит, впосл. епископ) сщмч. Никодим (Кононов). На 1 сент. 1913 г. в Антониевском уч-ще обучались 432 воспитанника, здание вмещало до 500 чел. С 15 авг. 1915 г. в зданиях уч-ща разместился эвакуированный в Петроград Рижский военный госпиталь. Учеников перевели на частные квартиры, занятия с ними организовали в утреннюю смену в классах епархиального жен. уч-ща. Воспитанницы последнего остались в общежитии, но учились во 2-ю смену (Занятия в духовно-учебных заведениях // Петрогр. листок. 1915. № 281, 13 окт. С. 3). В 1919 г. церковь была закрыта вслед за уч-щем, в здании в наст. время расположена психиатрическая больница.

Трехклассное уч-ще для дочерей духовных лиц (с 1875 С.-Петербургское епархиальное жен. уч-ще) было открыто в 1870 г. Первоначально оно помещалось на одном из этажей Александро-Невского дома призрения бедных духовного звания (Невский проспект, 174; здание перестроено), сооруженного в 1863-1869 гг. (епархиальный архит. Карпов), с ц. в честь Боголюбской иконы Божией Матери (жертвователь - потомственный почетный гражданин Г. М. Петров, иконы написал акад. П. Ф. Плешанов, восстановлена в 1884-1885). В 1885-1886 гг. на соседнем участке по проекту того же архитектора для уч-ща возвели отдельное здание. 1 окт. 1886 г. митр. Исидор (Никольский) освятил его храм во имя прп. Исидора Пелусиота; в том же году уч-ще стало называться Исидоровским. Его выпускницы после 7 лет обучения преимущественно становились учительницами церковноприходских школ. При уч-ще существовала образцовая церковноприходская школа. Число воспитанниц на 1 сент. 1913 г. составляло 534 чел. В 1913-1914 гг. по проекту архит. А. С. Хренова к зданию уч-ща пристроен 3-этажный корпус, тогда же на средства и по проекту старосты, архит. Боброва, церковь была реконструирована. Уч-ще возглавлял совет в составе неск. столичных протоиереев с высшим богословским образованием и председателя - викарного епископа. 8 окт. 1895 г. было торжественно отмечено 25-летие училища, 4 февр. 1910 г.- 25-летие Об-ва взаимопомощи его недостаточным воспитанницам. Для выплат пенсий и пособий служившим в уч-ще в 1895 г. был создан особый фонд, духовный собор Александро-Невской лавры постановил жертвовать в него ежегодно 3 тыс. р.

Вечером 13 июня 1918 г., во время своего пребывания в Петрограде, уч-ще посетил патриарх Московский и всея России свт. Тихон. Исидоровское епархиальное уч-ще было закрыто в окт. 1918 г.; всех служащих уволили «на общих основаниях». В здании (Невский проспект, д. 176) открылась пролетарская трудовая школа (От Народного комиссариата просвещения // Сев. коммуна: Вечернее приб. 1918. № 131, 16 окт. С. 3).